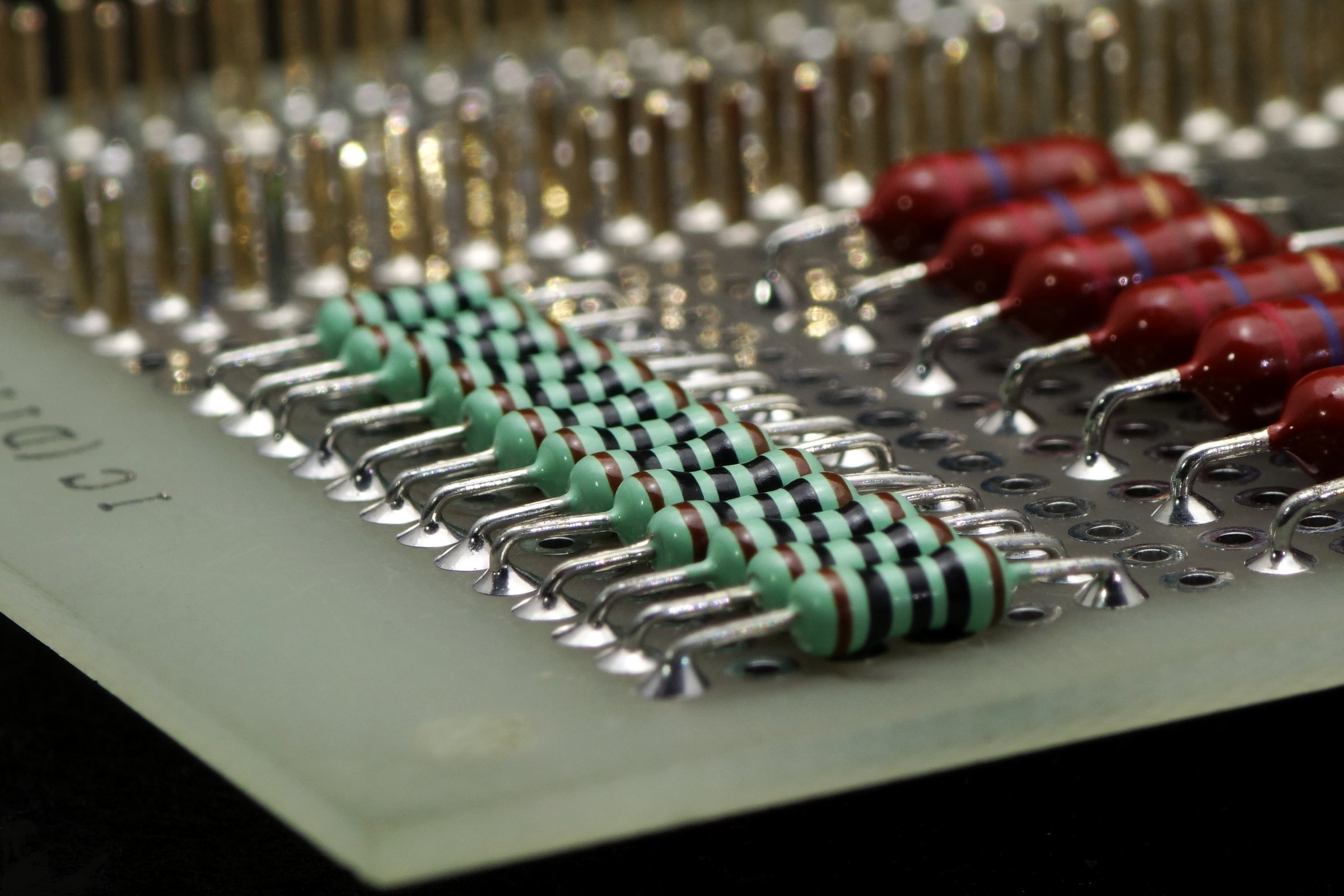

電子部品のはんだ付けを遊び心でちょっとアートぽく撮ってみました

![]()

- 電子部品のはんだづけ苦労ばなし

- ターレット端子。仕事で扱うので、練習しようとしたのですが国内では手に入りません。digi-keyで個人輸入しました。芯線に予備はんだをしたあと線径(クリアランス)分をやっとこで掴み、端子の芯の径分のRで180度ヘアピンターン。端子に絡めて残り約90度分を残してカット、更に巻きつけます。20番線になると結構硬くて難しいです。

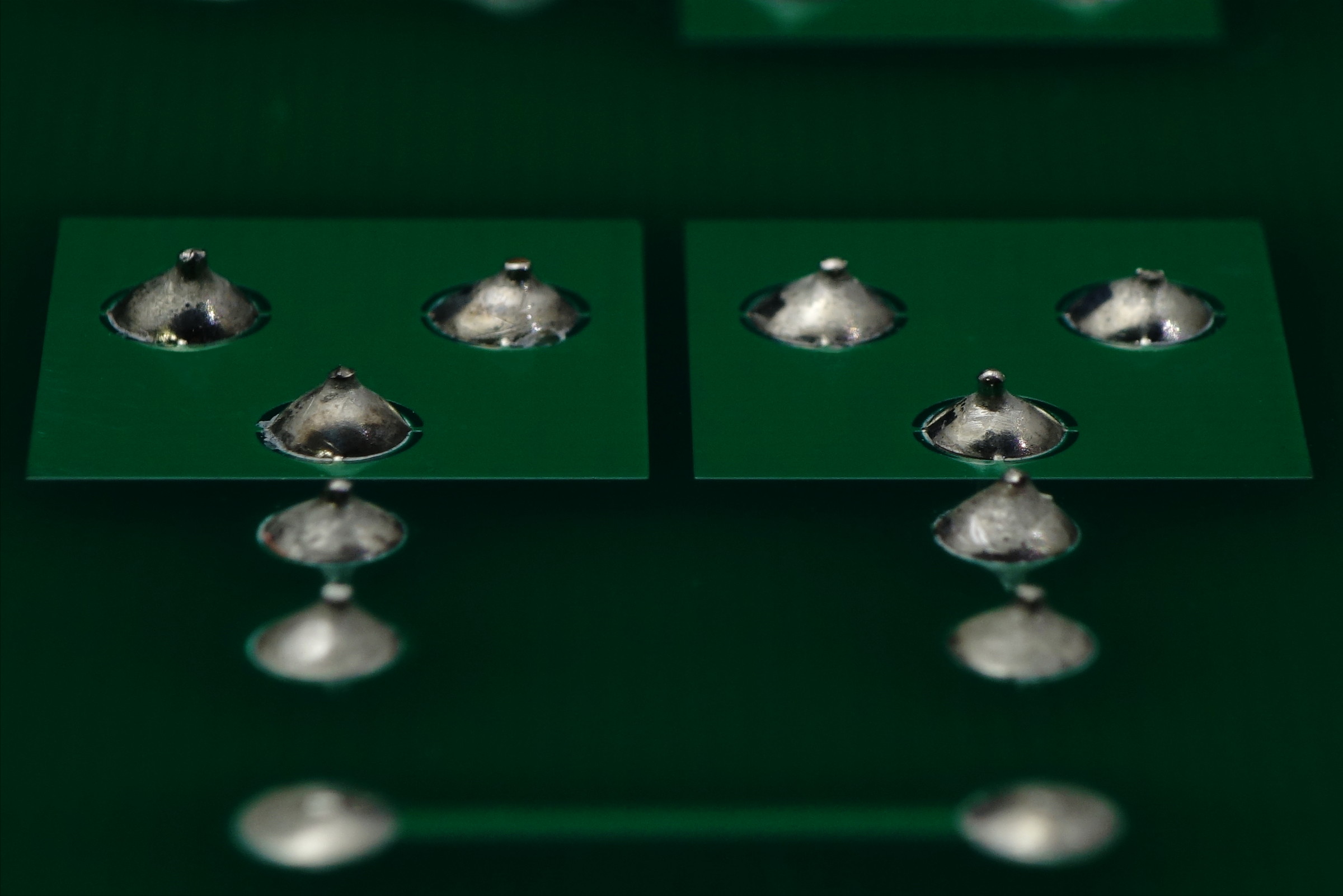

- リード部品のはんだ付け。基板にくっついている部品の裏側は大抵こんな風になっています。余分なリードは切りますが、切りっぱなし(銅がむき出し)だと、厳しい現場では検査から返ってきます。

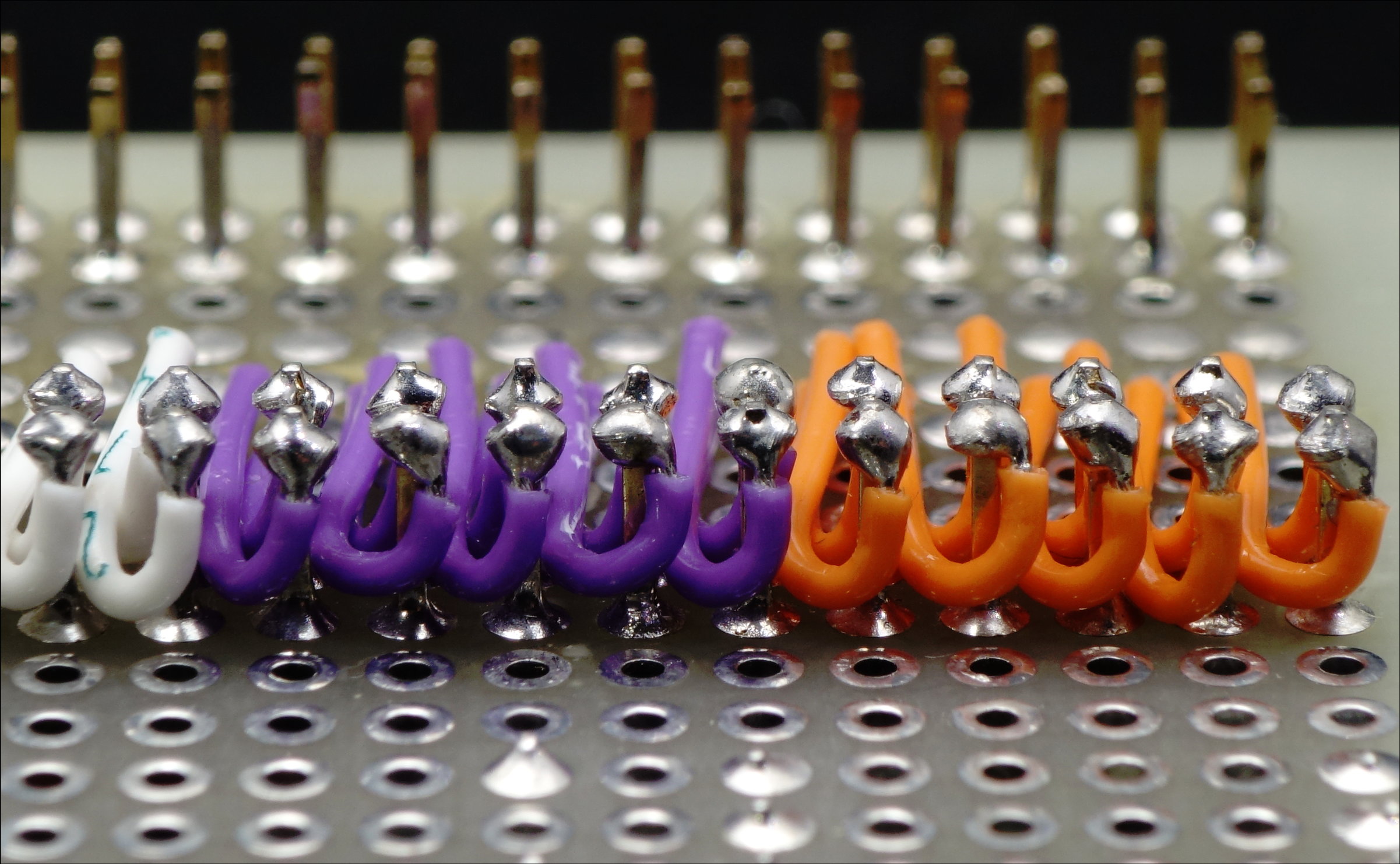

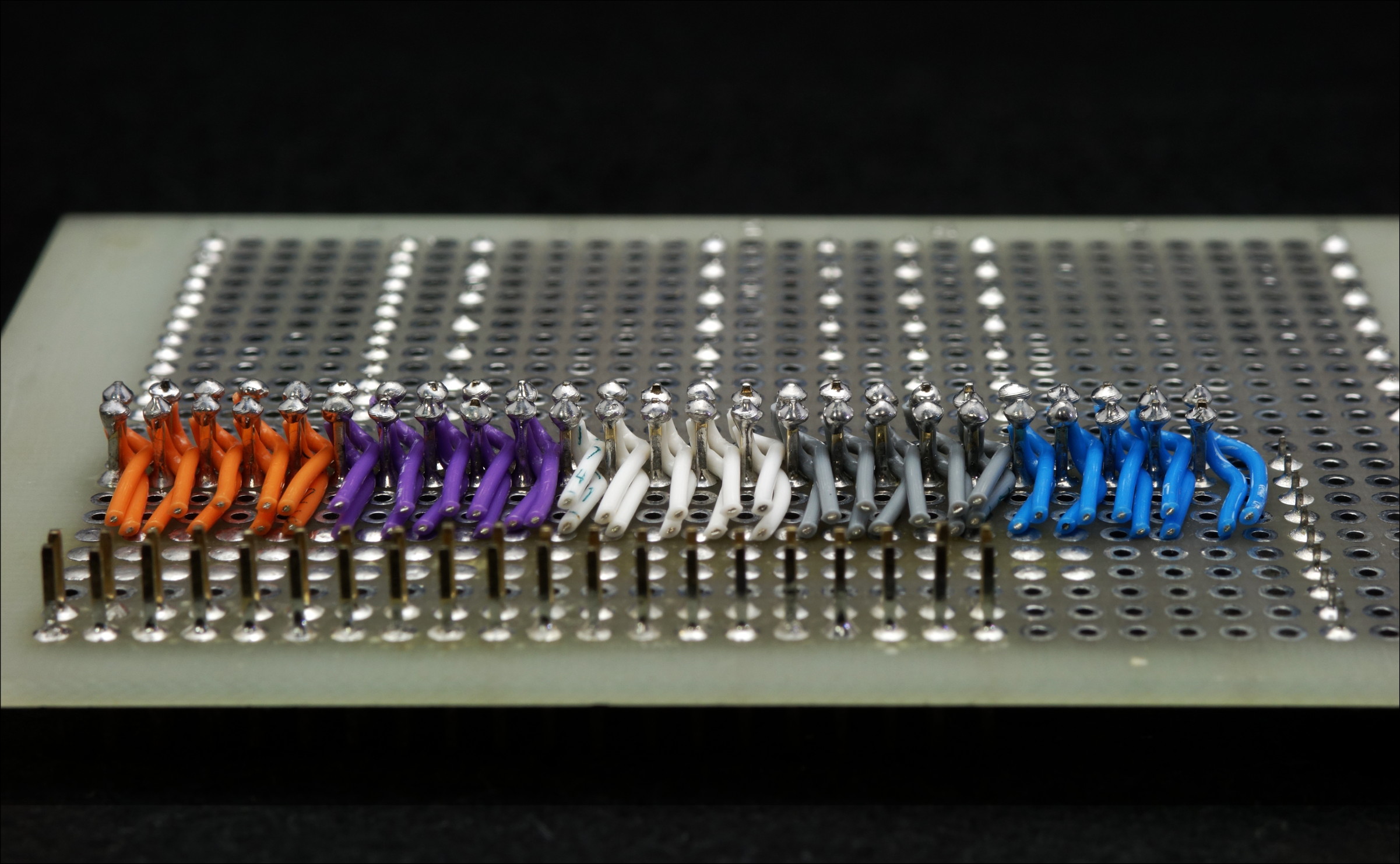

- 基板から伸びるピンの頭に、予備はんだをしたより線をひと巻きして、そこをはんだ付けします。この後、絶縁用のチューブをかぶせるので太すぎはだめです。

- 前の写真の続き。そうしてピンの頭にはんだ付けされた線は、別のどこぞにか延びていくのです。写真は練習のため市販のピンヘッダーを使っているので実物より狭めです。

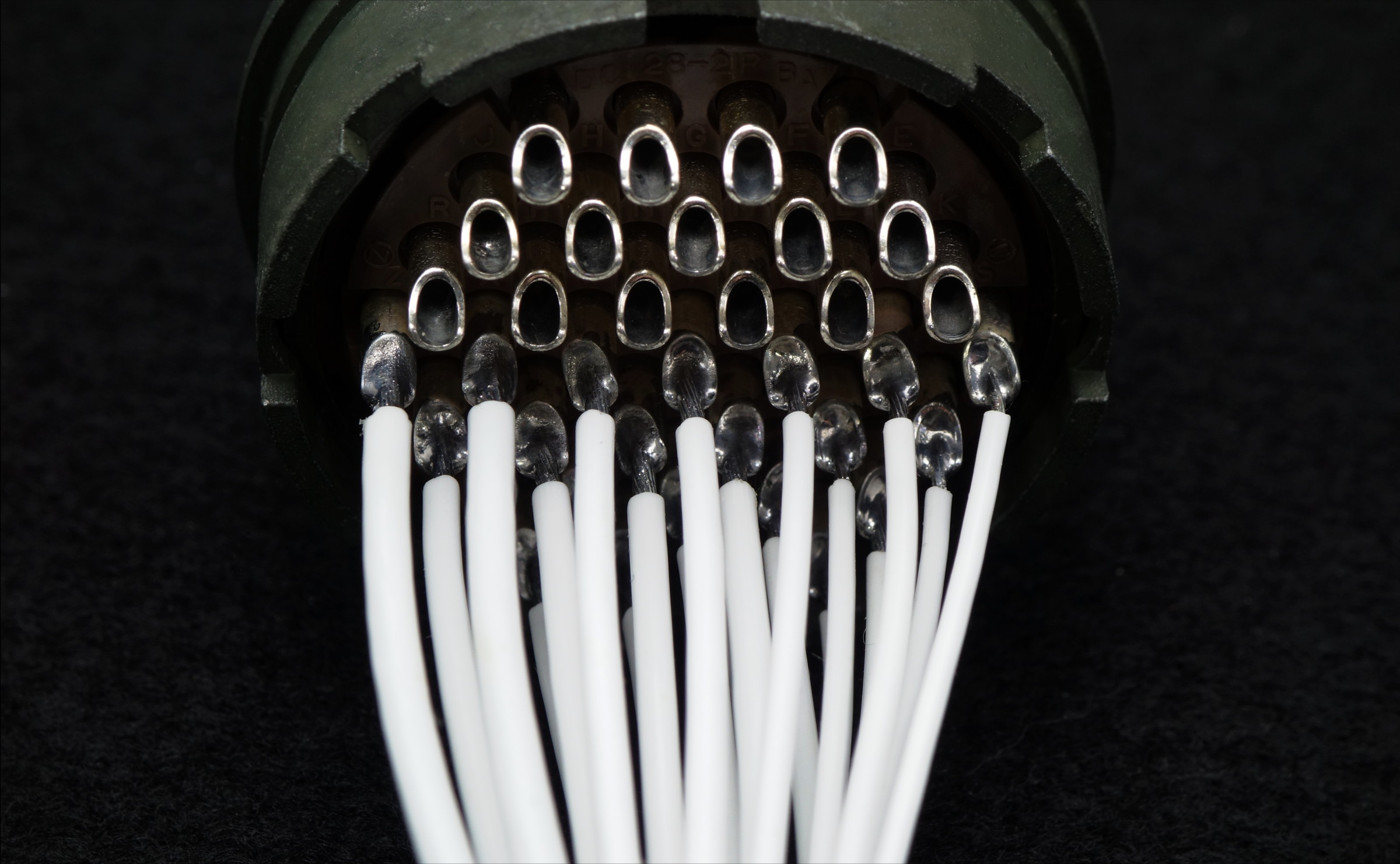

- 丸コネクタ。MS(Military Standard)コネクタともいい、歴史は古く第二次世界大戦頃から使われています。買うと高いのでオークションでGET、これは2台目です。1台目は何度もはんだ付け練習しているうちに端子の銅が食われて変形してしまいました。

- 前の写真の続き。線の太さにもよるのですが、このカップ端子へのはんだ付けは意外に難しいのです(私だけか)、カップにはんだをふちと段差が無いように満たし、線の筋が判る程度に残して、腺と端子の間にフィレットを形成する。私はこんなものですが、世の中には達人がいるものです。

- 別の丸コネ。ジャンク屋で見つけました。こちらの方がはんだ付けはやり易かったですかね。そういう難易の差が何によるものか。ちなみにはんだ付け箇所からコネクタのピン先までは結構距離があり、その途上で熱を奪われます。ピンがオスかメスかでも違いがあるのでしょうね。

- これはDsubコネクタ(パソコンの裏に顔を出しているやつ)。コネクタばかりですいません。いっときハマっていたのです。カップ端子をホールドしている樹脂の耐熱性に違いがあり、はんだ付けばかりに気を取られていると、端子がクネ~っと動いたりします。万事休すです。

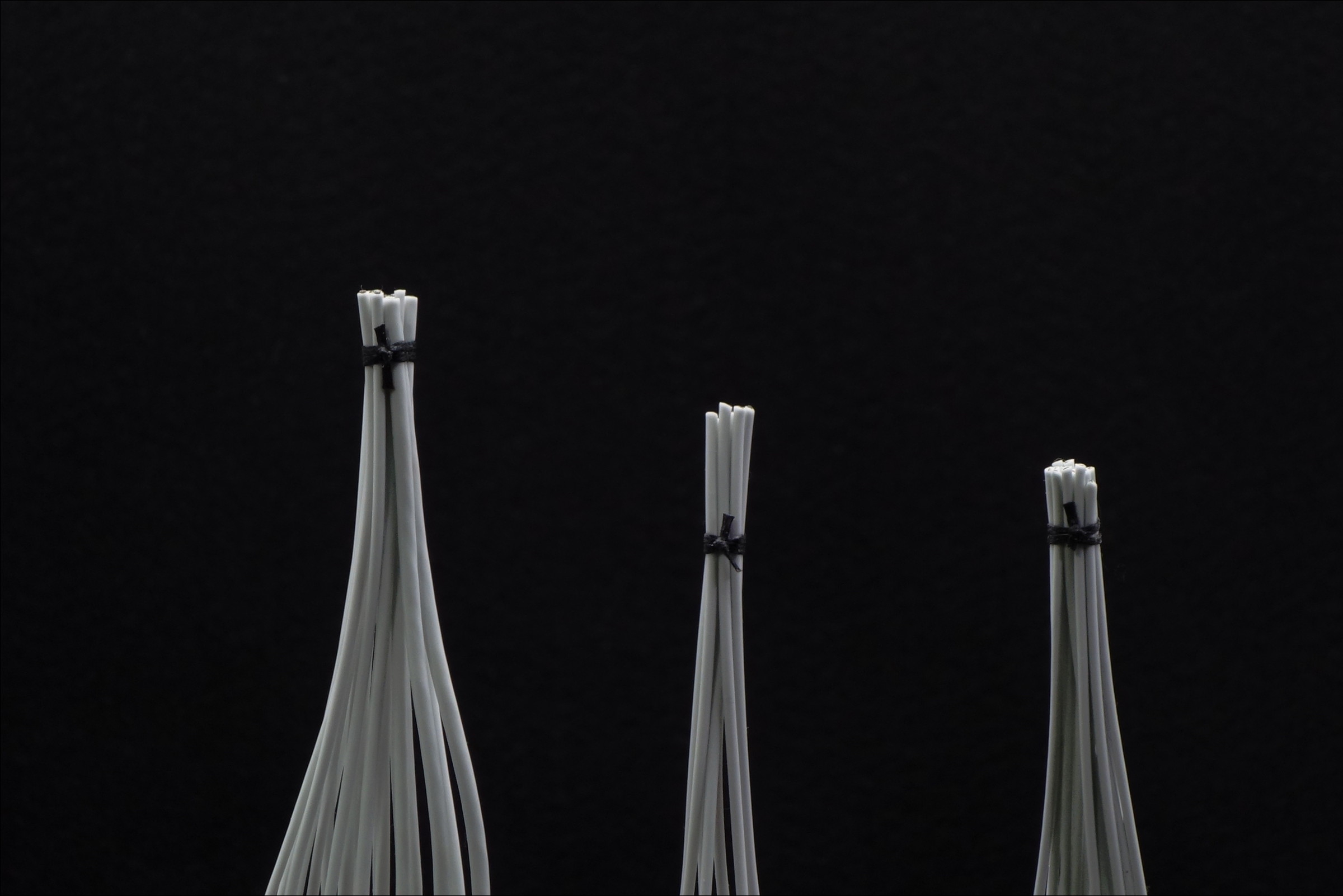

- これは何?線を束ねる束線(そくせん、たばせん)という技。これ用の紐は現在国内では手に入らないそうです、殆ど結束バンドに置き換わっています。でもロケットとか貴方がたまに乗る飛行機の中にひっそりと使われていたりします。

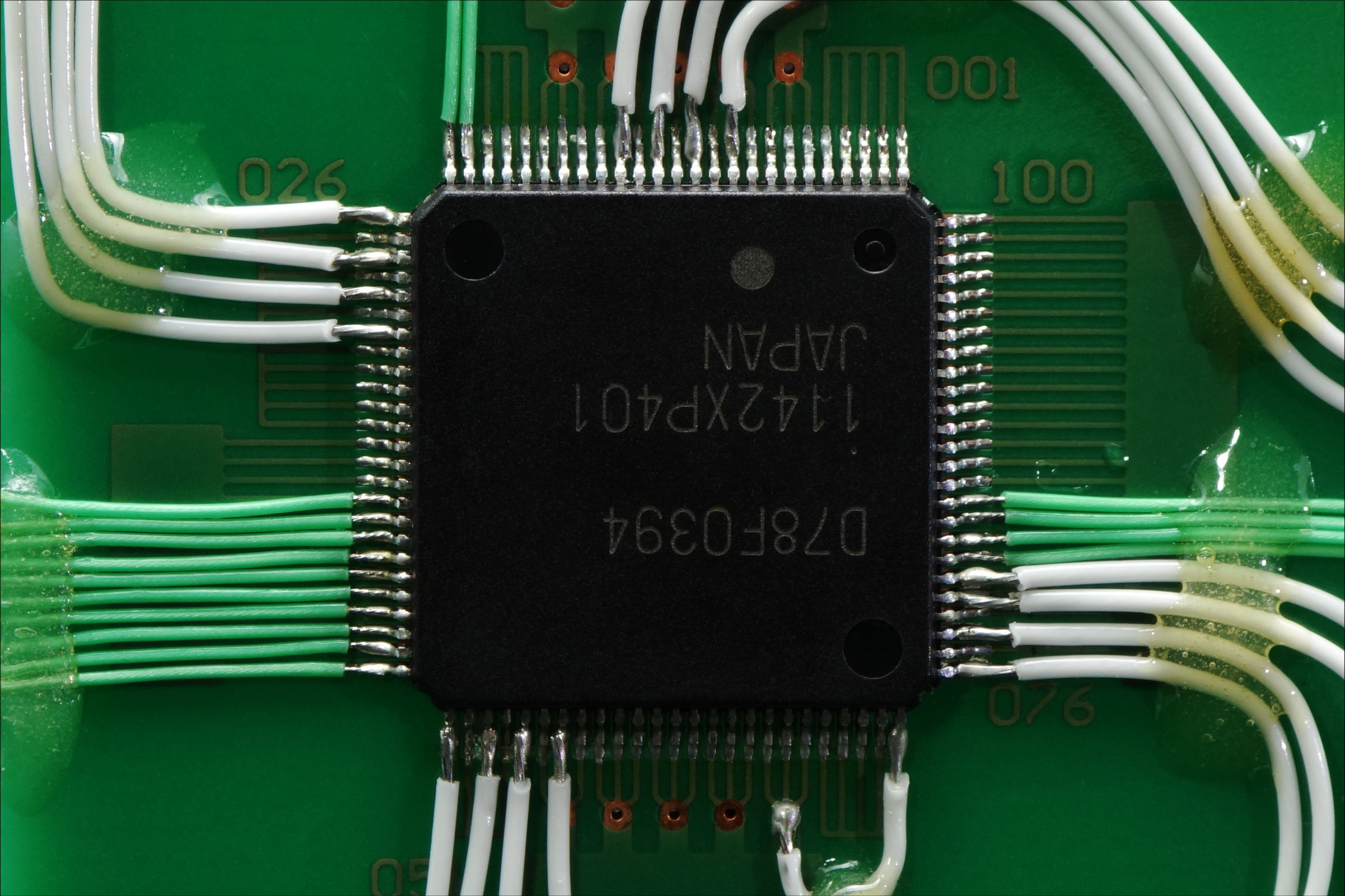

- 『満身創痍のCPU』ではなくって、『ジャンパー飛ばし』という技の練習です。白の線は太すぎです、後にグリーンの線が手に入ったので、本来はこの線でやります。これは鉛フリーのはんだです。ICのピンピッチは0・5mmです。

- 前の写真の続き。このようにして基板の導線パターン以外の回路を組むのです。同様に基板パターンのカットもあります。これは練習なので極端な例です。

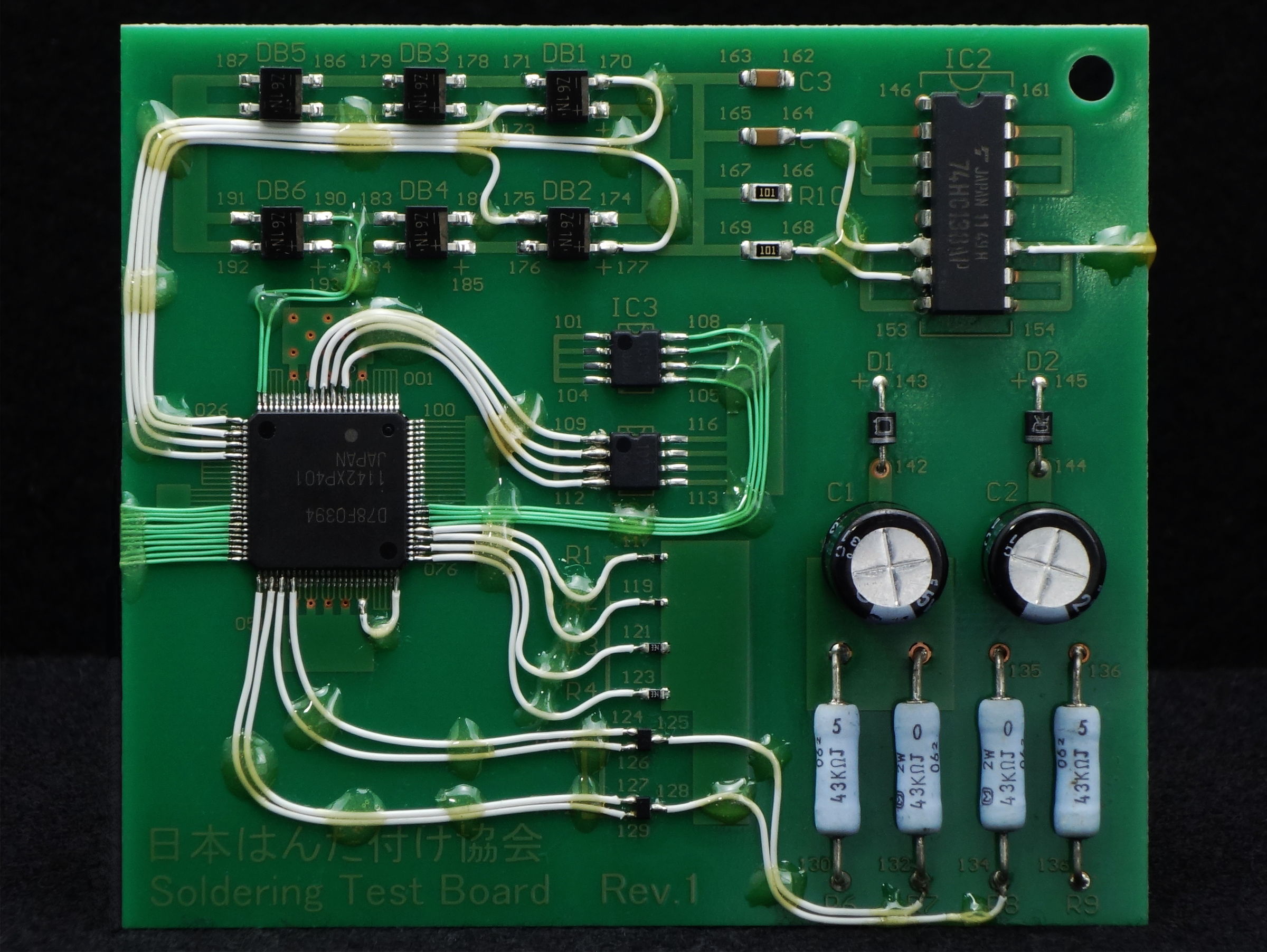

- リード部品のフォーミング(同じ間隔で足を曲げる)とスルーホール基板へのはんだ付けの練習。このような部品は通常裏側をはんだ付けし、スルーホールの中のはんだが部品側の面まで届いていればOKなのですが、部品側からもはんだを供給するケースもありました。フィレットが綺麗に光っているので載せました。